どうもボスやんです。

奥様の妊娠に伴い、パパの育休取得を検討される方もいるのではないでしょうか。

私も妻の妊娠が発覚してから育休を検討し始めました。

私の場合、両家両親が遠方であったこと、妻の産褥期を支えたい、そして夫婦二人だけで子育てがしたいという思いから、産後約2.5ヵ月の育休を取得しました。

育休を検討されている方の一番の悩みは育休の期間だと思います。

☑仕事のことを考えるとあまり長く育休を取得できないな・・・

☑育休期間中は給料も少なくなるし、経済的にも長い育休は難しいな・・・

☑育休の期間って最低どの程度いるんだろう・・・

と思わる方も多いと思います。現に私もそうでした。

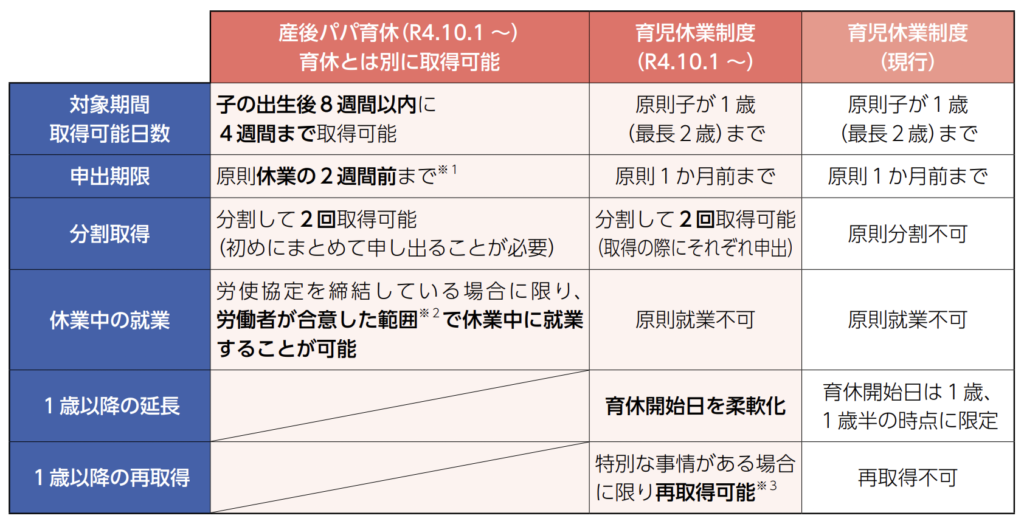

最近では育休の制度も変わり、2022年10月にパパの育休取得率の向上を図った『産後パパ育休』も施行され、男性でも育休が取得しやすい環境になりました。

そこで今回の記事では、パパの育休期間は最低どの程度あった方が良いのか、私の産後約2.5カ月の育休経験を元に解説していきたいと思います。

※なお、これはあくまで我々家族の体験談からの推測であり、必ずしもそうはならない可能性があることを予めご了承下さい。

育休(育児休業)とは

まずは育休について簡単に説明します。

育休(育児休業)は、育児をするために一時休職をすることができる制度です。

原則として1歳に達するまでの間で最長1年間育休を取得することができます。

この期間中に保育所等に入れない場合は育休期間を延長することができ、最長2歳まで延長することができます。

育休期間中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

給付額は、育休開始から半年間の間まで休業前賃金の67%まで支給され、半年以降は50%となります。

もうひとつ「産後パパ育休」という制度があります。

子の出産日から8週間までに最長4週間一時休業できる制度で、分割して2回取得することができる制度です。

出典:厚生労働省│育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

仕事の都合上、どうしてもまとめて会社を休めない方にとってはありがたい制度かもしれないですね。

私は有給+会社の都合で最初の1ヵ月は産後パパ育休、残りの1ヵ月は通常の育休制度を利用して一時休業しました。

通常の育休制度を使って2ヵ月間休業しても内容は一緒なんですがね(笑)

有給を使ったのは、妻の前置胎盤の影響で想定よりも早く息子が生まれてしまいましたので、育休開始までの繋ぎとして有給を活用しました。

前置胎盤については別で記事を執筆していますので、興味のある方は下の記事も参考にして下さい。

育休期間は最低何カ月あった方が良い?

ずばり最低3ヵ月はあった方が良いと私の育休経験から感じました。

勿論ですが、育休期間が長ければ長い程産褥期の妻を長い間サポートすることができますし、我が子とも長い時間共に過ごすことができます。

☑産褥期とは

出産後に母体が妊娠前の状態に戻るまでの約6~8週間の期間を産褥期と言います。

この産褥期には様々なマイナートラブルが発生します。

●悪露の発生(出産後に起こる子宮内膜や分泌物の排出。出血の一種)

●子宮収縮の痛み

●会陰切開・帝王切開等による痛み

●その他便秘や腰痛、マタニティーブルーなど

※産褥期の期間、マイナートラブルの内容は個人差があります。

ですが、様々な事情から長い間育休を取得できない方もたくさんおられると思います。

今回この3カ月という育休期間はどのような根拠で導き出されたのか、

私なりの見解を一つ一つ述べていきたいと思います。

その根拠を色々な角度から考えてみる

この最低3カ月という期間は、私の経験から導き出した答えになります。

そこで色々な視点(赤ちゃんの睡眠時間、産後の妻の変化、経済的な部分)からなぜ最低限3ヵ月の育休期間があった方が良いかをそれぞれ解説していきたいと思います。

赤ちゃんの睡眠時間

まずは赤ちゃんの睡眠時間から見てみましょう。

赤ちゃんの月齢毎の睡眠時間は下記となるのが一般的のようです。

●新生児(生後1ヵ月)

・睡眠総時間 :16~20時間

・1回の睡眠時間:1~4時間

●乳児(生後1~3ヵ月)

・睡眠総時間 :14~15時間

・1回の睡眠時間:3~4時間

●乳児期(生後3~6ヵ月)

・睡眠総時間 :13~14時間

・1回の睡眠時間:6~8時間

出典:厚生労働省_未熟額児の睡眠指針

次に私の息子の睡眠時間を見てみましょう。

息子が家にきて最初の1ヵ月目の睡眠時間はこのような感じでした。

夜は割とコンスタントに3時間は寝てくれていたと思います。

この時はぐずりもなく、お腹が減った時やトイレの時くらいしか泣くことはありませんでした。

規則性があったので、割と精神的にも楽だったと思います。

この時は3時間毎に妻と一緒に息子のお世話をしていました。

ただ、そう思えたのは最初の1ヵ月だけでしたね、、、

2ヵ月目になると、寝てくれる時間の間隔が短くなり、睡眠時間もバラバラでした。

長い時で3時間弱、短い時で1時間しか寝てくれない日が続きます。

2カ月目が一番辛かった記憶があります。

あまりにも息子の寝る時間が不規則であったため、夜は妻と6時間交代で息子の子守をしていました。

私が先に21時~3時まで就寝。妻はその間息子の子守。

その後妻が3時~9時まで就寝。私はその間息子の子守。

睡眠時間は実質4~5時間くらいだったと思います。

基本起きてる時は泣いていたので、直ぐには寝れなかったですね(泣)

このまま続くのか、、、と心配になりましたし、私の社会復帰も近づいていましたので、このままいくと妻にかなりの負担がいってしまうのではないかと焦る気持ちが大きかった時期です。

3カ月目になると、睡眠時間は最初の1ヵ月目と同様に3時間程度は寝てくれるようになりました。

長い時で4時間程度寝てくれるようになったので、少し気持ちが楽になったと思います。

ただ、私は4月中旬で社会復帰をしてしまったので、この息子の3~4時間睡眠でどう我々夫婦の睡眠時間を確保するかが課題でした。

妻と相談し、下記のような時間帯で息子の様子を交互に見るようにしていました。

妻が先に21時~2時まで就寝。私はその間息子のお世話をする。

その後私が2時~7時まで就寝。妻はその間息子のお世話をする。

実質3~4時間くらいしか睡眠が取れない状況でしたので、先が本当に不安でした。

ですが、3カ月目がちょっと過ぎたあたりから、息子が急に4~5時間も寝てくれるようになりました。

このお陰で自分が子守する番でも睡眠を確保することができるようになったため、我々夫婦は5~6時間くらいは睡眠を取れるようになりました。

4ヵ月目になると、5~6時間は連続で寝てくれるようになりました。

大人の睡眠時間とあまり変わらなくなってきましたよね。

この時期妻は里帰りをしていましたので、夜息子を交互に子守をした訳ではありませんが、

恐らく一日交代で息子の子守(夜の監視)をしていたのではないでしょうか。

里帰りから帰ってきた現在(生後5ヵ月)では、夜お互い睡眠を取りますが、

一人は息子の監視役として、何かあった時に対応できるようにしています。

このように、一般的な睡眠時間と息子の睡眠時間は近似していることが分かりました。

上記より、3ヵ月を過ぎたあたりから赤ちゃんの睡眠時間が増えてきましたので、

育休は最低3ヵ月取得すれば、社会復帰後も夫婦の睡眠時間を確保することができると考えられます。

余談ですが、、、

この画像は『ぴよログ』というアプリから画像を引用しています。

ぴよログでは子供の睡眠時間はしかり、食事、排泄等を記録して管理することができるアプリです。

これはかなり重宝するアプリのひとつになりますので、是非ダウンロードしてみて下さい。

産後の妻の身体の変化

私の妻は前置胎盤の影響により、出産は帝王切開でした。

帝王切開は名前の通り手術になりますので、身体の負担は相当なものになります。

出産直後は身体を起こすのも一苦労でトイレにもろくに行けないと嘆いていました。

そんな状態の中、妻は出産してから一週間で退院しました。

息子は早産の影響によりNICU(新生児のための集中治療室)に入院していたため、もう少し後に退院することになります。

上記の理由もあり最初の1ヵ月はろくに身体を動かすことができなかったため、妻には息子への授乳(我が家は母乳とミルクの混合)のみをお願いし、基本的には安静にしてもらっていました。

また、産褥期のマイナートラブルも続出するなどで精神的に不安定になり、普通に生活することなんてできない状況が続きます。

2ヵ月が過ぎると少し動けるようになりますが、それでも傷跡は痛み、また免疫力の低下による膀胱炎が多発(3ヵ月で3回)するなど、マイナートラブルがまだまだ続出する状態が続きました。

2.5ヵ月が過ぎると傷跡の痛みや膀胱炎も多少治まり、やっと最低限の生活ができるようになったと妻が言っていたと記憶しています。

それでもまだまだ完治には至っておらず、産褥期の辛さも継続されたままです。

あと0.5ヶ月育休が長かったら良かったなーと個人的には思う部分もありました。

上記より、妻が最低限の生活ができるレベルに回復するのが約3ヵ月かかる、というのが私の育休体験で感じたことになります。

※身体や精神の回復は個人差がありますので、3カ月以上かかる方もおられると思います。

経済的な部分

『育休とは』にも記載していますが、

育休期間中は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

給付額は、育休開始から半年間の間まで休業前賃金の67%まで支給され、半年以降は50%となります。

ただし、社会保険料などは免除されるため、実際は休業前賃金の約80%は貰えるようになります。(半年間の間であれば)

上記より、経済的に不安な方は半年間までの育休を検討されてはいかがでしょうか。

ひとつ注意が必要なのは、申請後すぐには支給されないことです。

支給されるまでに大体2~3カ月程度時間がかかりますので注意して下さい。

まとめ

最後にこれまで内容をとりまとめると、、、

●育休は最低何カ月あった方が良いか ⇒ 3ヵ月

●その根拠として

↳赤ちゃんの睡眠時間 :生後3ヵ月を過ぎたあたりから睡眠時間が増える

↳産後の妻の身体の変化:最低限の生活ができるようになるまで約3ヵ月かかる

↳経済的な部分 :半年間の間であれば実質休業前賃金の約80%は貰える

何度も言いますが、赤ちゃんと睡眠時間、産後の妻の身体の変化には個人差があります。

これはあくまで私の個人的な感想と私の育休体験から導き出した答えになりますので、

ひとつの参考として捉えて頂き、育休の期間を検討する資料として使用して頂けますと幸いです。

コメント